Diagnostik & Therapie | Neuropsychiatrie

‘Predictive Coding’ und Psychopathologie

Unser Gehirn ist kein passiver Empfänger, sondern ein Vorhersageapparat,

der die Welt ständig zur erraten versucht und seine Irrtümer nutzt, um klüger zu werden.

Das Konzept des Predictive Coding besagt, dass das Gehirn ständig Vorhersagen über eingehende Sinnesreize erstellt und diese mit den tatsächlichen sensorischen Informationen vergleicht. Abweichungen zwischen Erwartung und Realität – sogenannte Vorhersagefehler – werden genutzt, um die internen Modelle der Welt laufend zu aktualisieren und zu verfeinern. Auf diese Weise entsteht Wahrnehmung als aktiver Prozess des Hypothesentestens über die Umwelt.

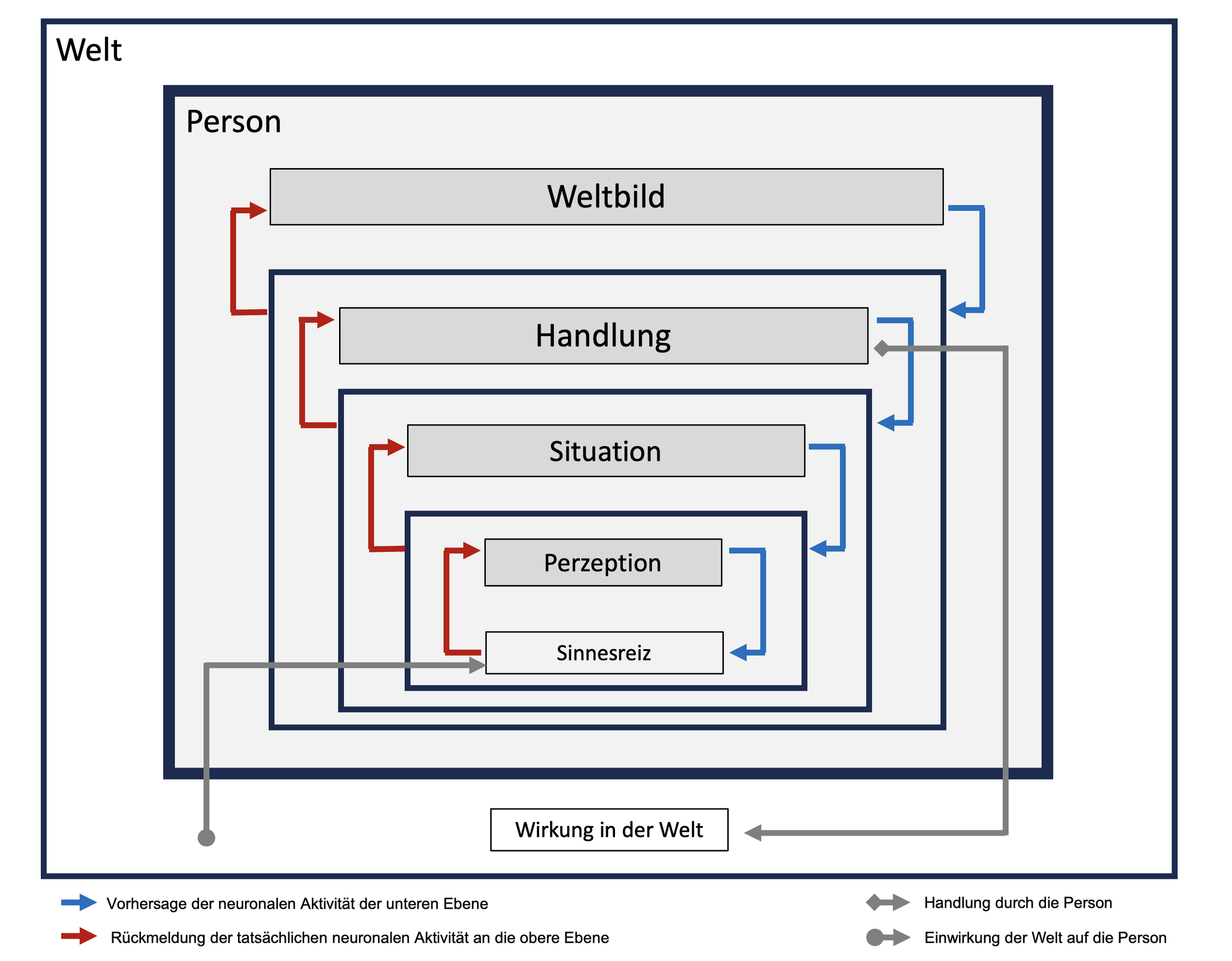

Die innere Repräsentation der Welt (das Weltbild) wird somit ständig angepasst. Aufgrund dieses Weltbildes planen wir unsere Handlungen (Wirkung in der Welt) und sagen die Situation in der Welt und die sich daraus ergebende Wahrnehmung (Perzeption) voraus (blaue Pfeile). Umgekehrt erhält dann jede Ebene eine Rückmeldung darüber, ob die Voraussage richtig war (rote Pfeile):

Mit diesem Modell lassen sich normales und krankhaftes Erleben gut erklären. Einige Beispiele:

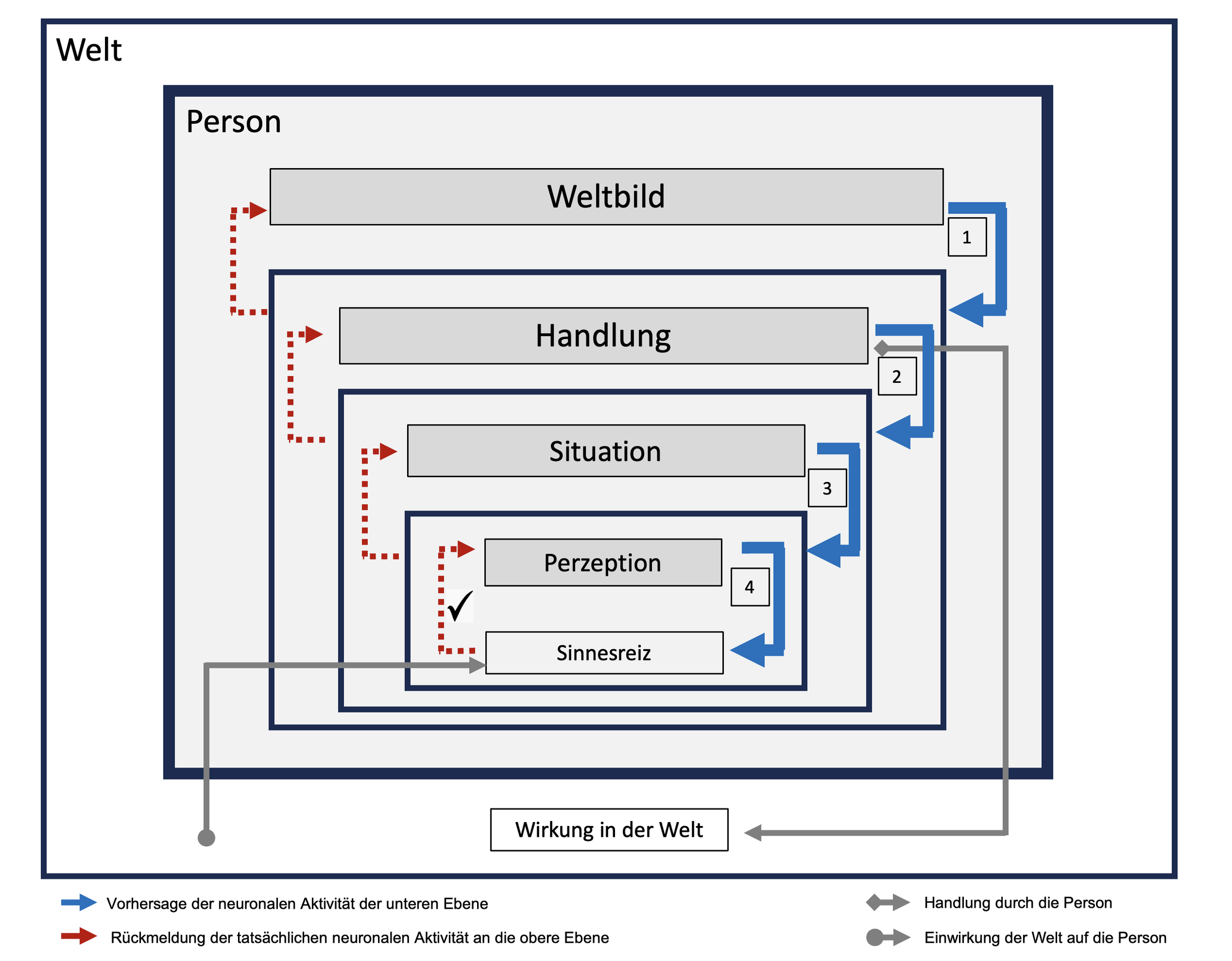

Überraschung

Gehe ich beispielsweise davon aus, dass heute ein normaler und friedlicher Tag ist, plane ich, auf dem Markt einzukaufen, und erwarte viele Menschen und alle damit einhergehenden Wahrnehmungen. Ertönt plötzlich ein lauter Knall, so wird eine Rückmeldung über eine für die Situation unerwartete Wahrnehmung gegeben (1 und 2).

Durch Anpassung der Erwartung („ein Schuss?”) wird die Voraussage („3 und 4”) so lange verändert, bis Voraussage und Perzeption wieder übereinstimmen. In diesem Fall, bis klar ist, dass nur Bauarbeiter ein Stahlrohr haben fallenlassen.

Illusionäre Verkennung

Wir sind müde und müssen nachts bei Regen Auto fahren (1, 2 und 3). Wir befürchten, einen Passanten anzufahren, wenn wir ihn zu spät am Strassenrand erkennen. Deshalb halten wir angestrengt nach menschlichen Umrissen Ausschau (4).

Obwohl wir am Strassenrand nur einen Busch sehen, verkennen wir ihn als Passanten (Illusion). Die Rückmeldung, dass es sich um einen Busch handelt, ist zu schwach, um gegen die übermächtige Vorhersage anzukommen – zumindest bis wir unmittelbar beim Busch sind und eine andere Interpretation nicht mehr möglich ist.

Entstehung einer wahnhaften Interpretation der Welt

Wir erkennen in einer speziellen Gesteinsformation im Gebirge ein Gesicht (1). Diese Wahrnehmung wird überbewertet und durch eine zu wenig gewichtete Vorhersage nicht korrigiert. Die Situation wird als bedrohlich interpretiert: „Da stimmt was nicht“ (2) und es wird beispielsweise Deckung oder Schutz gesucht (3).

Da diese Interpretation nicht durch plausiblere Vorhersagen für die unteren Ebenen widerlegt wird, muss das Weltbild angepasst werden (4): Eine höhere Macht verfolgt mich und sendet mir Zeichen in Form von Gesteinsformationen.

Gefühl des Gemachten

Bei Psychosen gibt es das sogenannte ‘Gefühl des Gemachten’. Die Betroffenen meinen beispielsweise, dass sie ihren Arm nicht selbst gehoben haben, sondern dass dies von außen gesteuert wurde. Hier wird bei der Aktion „Arm heben” (1) keine ausreichende Vorhersage an die unteren Ebenen (2, 3) übermittelt. Entsprechend kommt eine „Fehlermeldung” zurück.

Der Vorhersagefehler kann durch die Interpretation „Mein Arm wurde von aussen bewegt“ korrigiert werden. Diese Interpretation ist jedoch ebenfalls „wahnhaft”, analog zum oberen Beispiel. Diesmal geht sie jedoch nicht von der Perzeption, sondern von der eigenen, hinsichtlich der Konsequenzen nicht gut vorhergesagten Handlung aus.

Sterzer P. Die Illusion der Vernunft: Warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten. Berlin: Ullstein Hardcover; 2022. 320 S.

Buzsáki G. The Brain from Inside Out. Illustrated Edition. New York, NY: OXFORD UNIV PR; 2019. 464 S.

Barrett LF. Seven and a Half Lessons about the Brain. Boston: HOUGHTON MIFFLIN; 2020. 192 S.

Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? Nat Rev Neurosci. Februar 2010;11(2):127–38.

Horga G er al. Deficits in predictive coding underlie hallucinations in schizophrenia. J Neurosci Off J Soc Neurosci. 11. Juni 2014;34(24):8072–82.